お客さまが迷いなく、安心してお買物でき、購入した商品を安全に使っていただくことを目的に、アカチャンホンポでは「品質管理」という部署を設けている。自社商品を含めて取り扱う商品の安全性やパッケージ表記の確認はもちろん、チラシや店頭に掲示する商品POPの表現までチェックを行い、商品機能の正しい理解の促進とともに、商品による事故防止をめざしている。 取り扱う商品が多岐にわたる中、どのように「品質」を「管理」しているのか、担当者に聞いた。

アカチャンホンポの人とストア

2025.9.26

People

安全を第一に

モノづくりを支える

品質管理。

People in the story

写真左より大塚さん、

清重さん、

野口さん、

田中さん、梅田さん

国の基準と自社の基準で

安心をより高く。

およそ20年前に小売業の責任として品質管理ルールの設定に向けた動きが起こり、「アカチャンホンポの商品なら大丈夫」という社会の期待に応えるためにも、明確な品質基準を定義する必要性が高まった。 メーカーごと、業界ごとにそれぞれ安全基準は設定されているが、それに準じるだけで本当に良いのかという意見も出た。議論を重ねて2007年、独自の「品質管理標準」を制定。これがいわば「品質管理のバイブル」となり、時代の変化とともに内容をブラッシュアップさせ続けている。

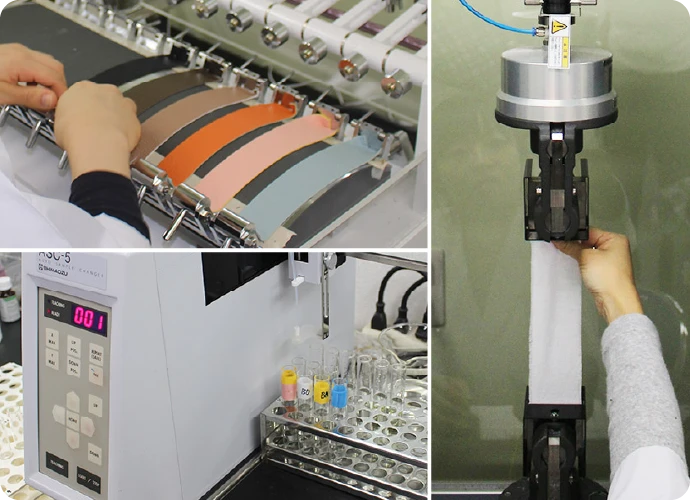

では具体的にどのようなチェックを行っているのだろうか。「バイヤーからTシャツのサンプルが届いたら、手触りで違和感が無いかを確かめ、縫製部分を目視し、首回りの大きさが確保されているかをメジャーで測るなど、まずはすべて見て触って確認します」と話すのは衣料担当の田中さん。 仕様によっては、プリントの接着材や肌に刺激を与える可能性のある素材を使っていないかなど、第三者機関による専門的な検査も並行している。

※当社HP引用

公的検査機関で当社商品の試験を実施。摩擦堅牢試験の様子(写真左上)、ホルムアルデヒド含有試験の様子(写真左下)、強度試験の様子(写真右)。

「当然ですが、子ども服安全基準JIS L 4129に基づいて、紐やループがあるものなら使っている場所や種類、長さを確認します」。 公園の遊具やドアノブなどでの引っ掛かりを防ぐため、紐ひとつにも日本産業規格(JIS) にて安全性の要求がある。JISへの適合に加え、自社ルールによる検査で、安全性を高め続けているのだ。

バイヤーのアイデアに

応えることも品質管理の役割。

同様の確認作業は他のカテゴリーにも。おもちゃは玩具安全基準(ST基準)に準じるため、メーカーからの書類に目を通し、サイズや素材などにリスクを感じることがあればパッケージの表記や実物を確認。 玩具担当の清重さんは、「サイズが気になる場合はスモールパーツ専用の小部品シリンダーに完全に収まってしまわないかを確認します。簡易に見えますが、対象年齢に応じて決められているサイズに適合しているかを確認するには一番です」。

おもちゃの場合、分解できるものはすべて外して、子どもの喉に通らないサイズであることを確認することで誤飲するリスクを検討。近年PB商品が増えている雑貨品でも同じような検査を行っている。 品質管理の主な仕事は、世に出す商品として適正かを判断することだが、実は商品に◯か×を与えるだけが役割ではない。バイヤーが開発中の商品を世に出せる状態にするために一緒に考える立場でもある。

「バイヤーがやりたいことを、基準に照らし合わせて素材がダメ、仕様が危険とNOを突きつけているだけでは、商品が進化していきません。ここはダメだけれどこうすれば安全性が高まるというように、改善策を提示できる“モノづくりのパートナーであること”を心がけています」と田中さん。 バイヤーと共にこうしたプロセスで商品化に至ったものもあれば、基準をクリアできずに開発が止まったものもあると言う。これは、バイヤーの意欲に寄り添って商品化してあげたい気持ちと、品質管理として絶対に守らなければならない役割を両立させているからこその結果なのだろう。

安全を担保できるかという判断は、前例がないものほどグレーゾーンなことが多い。人間がやる以上「まあ大丈夫か」という気持ちになってしまうこともあるだろう。 しかし大塚さんは「安全であると言い切れる根拠をバイヤーと連携してメーカーに要求しています」。さらに梅田さんは「小さなお子さまに関わるものである以上、商品は“安全”であること、“安全”にご使用いただけることを肝に銘じています」と話す。

基準を守り、正確に検査し、

リスクを防いで

安全性を高め続ける。

海外の事例からも

リスクを予測し、

新たなトラブルの回避へ。

品質管理が目を光らせるのは商品やパッケージだけでなく、チラシや売場の商品POPの表現にも。誇張、誤解、間違いがないかを客観的な立場で確認し、お客さまに正しく商品価値が伝わるようにと各担当者へのフィードバックも行っている。 また、海外の事例にも目を配り、事故が起こる原因を収集。日本の基準に準じていればOKではなく、日常生活で何が危険かを予測することも、事故を回避する重要な因子、構成要素になっているのだ。

「私たちにとっては、商品の種類も品数も膨大ですが、お客さまにとってはお買い上げいただいた商品そのものが“アカチャンホンポ”。この信頼を裏切らないためにも、チェックの精度をより研ぎ澄ませていきます」と野口さん。 事実を知り、リスクを見極め、安全と正確さの知見を積み上げてきたその証は、長年にわたって担当者が更新してきた「品質管理のバイブル」の中にすべて詰まっている。

公的検査機関とも連携して

検査を実施。

安全・安心の取り組み