出産や子育ては、その人の生活環境や性格などによって、気持ちの持ちようも悩みもそれぞれに異なる。産後うつとまではいかなくても、落ち込みやイライラをまったく感じない人はほぼいないだろう。 幸せな出産・子育てのはずなのに、ママが抱えてしまいがちなさまざまな問題を同じ妊産婦の声で解決していこうというのが「生誕1000日見守りプロジェクト」。この活動を推進している大阪大学の遠藤教授と管生准教授、アカチャンホンポ担当者の西峯さんに話を聞いた。

アカチャンホンポの人とストア

2025.8.4

People

子育てに明るい未来を。

ママの声をつなぐ、

大学とのプロジェクト。

People in the story

(写真左より)管生准教授

西峯さん、遠藤教授

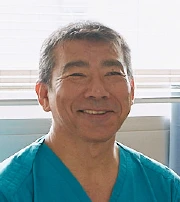

遠藤 誠之 教授

大阪大学大学院 医学系研究科保健学専攻 生命育成看護科学講座 母性胎児科学研究室 教授

大阪大学医学部附属病院 胎児診断治療センター 副センター長

胎児治療医として、指定難病「脊髄髄膜瘤(りゅう)」の胎児に対する手術を日本で初めて成功するなど、多大な貢献を果たしている。

子育てに触れる機会が少なく

完璧を求めてしまうことも

悩みを抱えがちな要因。

「生誕1000日見守りプロジェクト」とは、妊産婦のアンケートを収集し、独自に開発した子育て適応包括尺度「子育てCPRA®(※)」によって、その人の特長(強み)や悩みの要因を科学的根拠に基づいて分析し、妊産婦へのアドバイスに生かす取り組み。このプロジェクトの立ち上げの背景には、今のママを取り巻く子育ての孤立、いわゆる“孤育て”があると遠藤先生は話す。

※子育てCPRA®は国立大学法人大阪大学の登録商標です。

「かつての日本では家族や親戚、地域の関わりの中で子育てに触れる機会が多く、互いにサポートし合う関係が自然に育まれていました。しかし今、“孤育て”と言われるように、子育てを間近で見る経験の少ない人が、核家族や転勤などの理由によって誰かに頼れず籠もってしまいがちに。 このような状況から、個人が抱える悩みや不安が何に起因しているのかを把握して、同じように悩む人にフィードバックしていくことで、現代にふさわしい、ゆるやかなつながりを生み出せないかと考えたのです」。

さらに悩みや不安を抱えがちな要因として、「きちんとしないといけないと完璧を求めるママが増えている印象があり、これが悩みや不安を広げているのかもしれない」と話すのは管生先生。 ミルクの温度、眠りの環境などあらゆる場面で「正しさ」を求め、SNSや情報サイトを確認して「本当の方法」を取り入れようとする。「そこまで気にしなくていいよ」と声をかける人が少ないことから、子育てのルールがどんどん縛られていく…。

「それに、キャリアを築いてきた女性にとっては、自分ではどうにもコントロールできない赤ちゃんと対峙することで、上手くできない自分に苦しさを感じやすいのかもしれません」と管生先生は続ける。 産婦人科医である遠藤先生と臨床心理士である管生先生。出産の専門家と心の専門家、さらには保健師や助産師など他の専門家がチームとなり、ママを取り巻く問題から子育てを、社会を変えたいと立ち上がったのがこのプロジェクトである。

個別化する悩みを浮き彫りにし、

誰かの助けにつなげる。

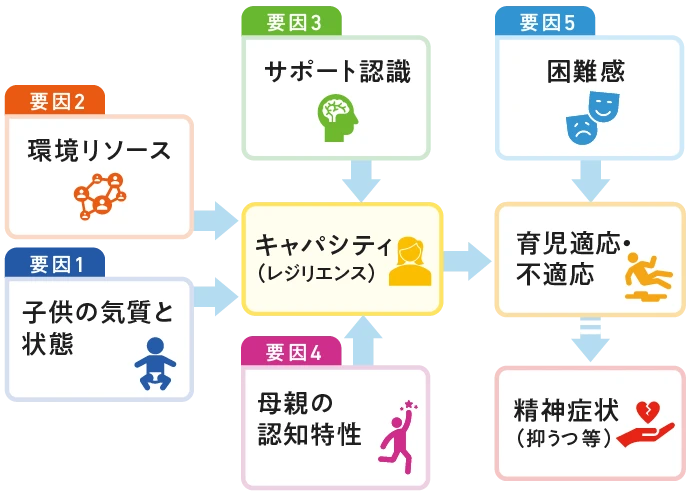

出産・子育てを取り巻く課題は、多様化とともに個別化している。例えば、「赤ちゃんの世話が大変」と悩むママに対し、「ご主人にもサポートをお願いしましょう」というアドバイスは、必ずしも有効と言えないのだと管生先生。「夫に家事や子育てをしてもらうことに対し、助かると喜ぶママもいれば、夫のやり方に対してストレスを感じるママもいます。このように一般的かつ画一的な指導が最適解になりにくくなっています」。 そのため子育てCPRA®の分析に、生活環境だけでなく子どもの気質、母親の認知特性、サポート認識などのカテゴリーを設定。複合的・立体的な分析を可能にした。

出典:生誕1000日見守り研究パンフレット

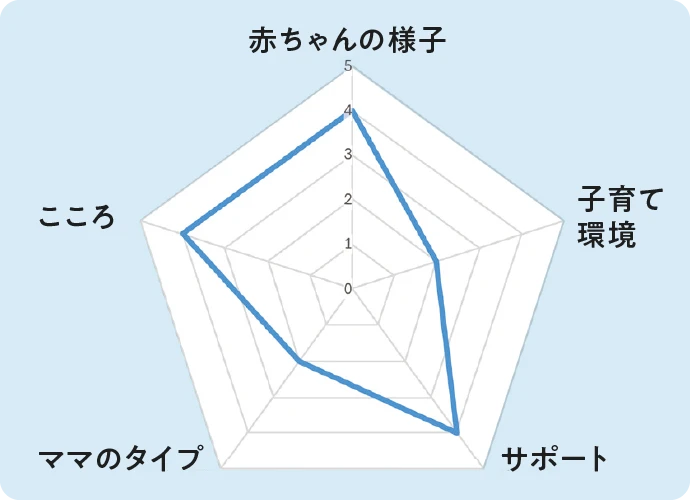

子育てCPRA®の分析のための5つの要因(ドメイン)。アンケート結果から各要因のスコアを出してアドバイスに生かされる。

みんなが抱えている個別の課題を浮き彫りにするこの仕組みに、西峯さんは大いに賛同した。自身の子育て経験で感じていた「言葉にしづらいよくわからないツラさ」。 この仕組みなら、表面化しにくい悩みも可視化されるため、リアルな状況がデータ化されて専門家からの支援の質の向上や自己理解にもつながる。より多くのママに手を差し伸べられる取り組みだと希望を抱いたと言う。

分析スコアの一例。その人の傾向がレーダーチャートによって可視化される仕組み。

アカチャンホンポでは現在、厚生労働省等が開催する検討会の出席・発表、大阪府との事業連携などを経て、政府や自治体との連携を通じて出産・子育て環境の向上に努めており、西峯さんはこの政策提言の担当者。ママやパパの声を国や自治体に届け、国や自治体の支援制度をママやパパに伝える「つなぐ」役割を担っている。 「このプロジェクトには、多くの会員さまの声を集めて子育てCPRA®データの精度向上に貢献し、子育てに悩むママへつなぐ役割として参画すべきだと確信しました」と西峯さん。

商品やサービスを通じた便利と安心の向上だけでなく、より広く、未来に向けて、大きな動きの中から出産と子育てをより良くしていくことはアカチャンホンポの使命。 少子化対策のひとつとしても、安心して出産と子育てができる環境づくりが重要と考え、「生誕1000日見守りプロジェクト」への協力がスタートした。

個性を生かした

出産・子育ての向き合い方を

提案していく。

(写真下)LINE登録者専用WEBサイト「子育てマンダラ」は医師・助産師らが監修の妊娠・出産・子育て情報サイト

子育てCPRA®のスコアを参考に

一人ひとりの悩みの解消へ。

現在このプロジェクトは研究の一環としてさまざまな取り組みが進行中。岡山県奈義町では、アンケートに答えた妊産婦の面談時に、子育てCPRA®のスコアを参照しながら保健師による指導や支援が行われ、その有用性が確認されている。 また、定期的に実施しているWeb座談会では、遠藤先生・管生先生だけでなく、小児科の医師、助産師、保健師、文化人類学者などの専門家も参加し、妊産婦からの相談に直接アドバイスを実施。このアドバイスにも事前に行っている子育てCPRA®の分析結果が生かされ、個別性の高い指導を実現している。

(写真下)Web座談会の様子

遠藤先生は「本当のゴールは子育てにやさしい社会。無償で子どもに愛情を注ぐママの毎日が、広くリスペクトされる社会にしていきたい」と話す。そして西峯さんは「このプロジェクトにはまず、多くのママ、そして今後はパパも含めてご協力が必要です。 今はアカチャンホンポ会員の皆さまに、アンケートによる参加をお願いしたいです。一人ひとりの出産・子育て経験が、自分たちにとって、そしていつかどこかのママの助けになるかもしれません。ぜひともご協力よろしくお願いします」。

ママの声が集まり、活用の幅が広がることで、フィードバックの方法も検討されていく。アンケートは最大で全81問。時間は少々かかるが、ママのリアルを知るにはどれも不可欠な質問になっている。ぜひあなたの今を、本音を、ここへ届けていただきたい。